金融政策ってなにをするの?

日本銀行が行う金融政策

金融政策とは、日本銀行が物価を安定させるために行う政策のことです。

たとえば、景気が悪くなってモノが売れなくなり、モノの値段(物価)が下がってきたとします。すると日本銀行は、市中銀行などが持っているお金の量を増やし、お金を貸し借りするときの金利が下がるようにします。これにより、会社は銀行からお金を借りやすくなって事業を拡大するなど、経済活動が盛んになり、モノを買う人も増えるため、物価は下がりにくくなります。

逆に、景気がどんどん良くなってモノが売れすぎ、モノの値段(物価)が上がってしまうと、お金を持っていても買えるモノが少なくなってしまいます。そうした心配が出てくると、日本銀行は市中銀行などが持っているお金の量を減らして、金利が上がるようにします。すると、お金が借りにくくなり、会社の生産など経済活動が抑えられ、物価も上がりにくくなります。

公開市場操作(オペレーション)

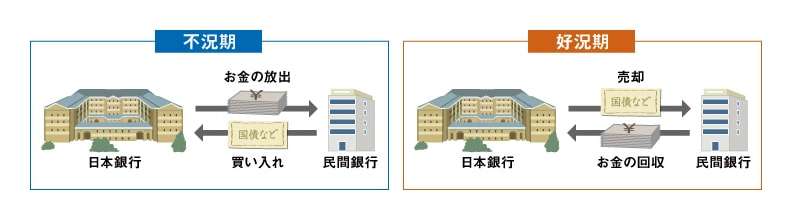

日本銀行が市中銀行との間で国債を売り買いすることなどによって、金利の水準を調整する方法です。

国債などを買うことを「資金供給オペレーション」といい、世の中に出回るお金の量を増やし、金利を下げる効果があります。逆に国債などを売ることを「資金吸収オペレーション」といい、世の中に出回るお金の量を減らし、金利を上げる効果があります。

2/2